DXレポートとは?現状と課題についてわかりやすく解説

DXレポートとは何か?

DXレポートとは、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することを目的に経済産業省が発表したレポートです。2018年に初めて発表され、現在は以下の3点が存在しています(2022年4月現在)。

・2018年9月:DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

・2020年12月:DXレポート2(中間取りまとめ)

・2021年8月:DXレポート2.1(DXレポート2追補版)

これらのDXレポートでは、DXを推進する上での課題や今後の方針についてまとめられています。

DXと似た概念である「IT化」については、こちらの記事で解説します。

DX化とIT化は何が違う?DX化の必要性やメリット・課題、成功事例もご紹介

DXレポートで発表された「2025年の崖」とは?

2018年のDXレポートでは、DXを推進する上での重要なキーワードとなる「2025年の崖」が発表されました。DXが進まなければ、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済的な損失が生まれる可能性があるとして、危機感を示しています。

あわせて、このレポートではDXの推進を阻止する要因についても述べています。本項ではその要因について「ITシステムの老朽化」と「現場からの抵抗・反発」の2点を解説していきます。

ITシステムの老朽化

DXを阻害する要因の一つが、老朽化したITシステムである「レガシーシステム」の存在です。レガシー(legacy)とは「遺産、時代にそぐわないもの」などを意味します。

レガシーシステムの課題として、開発当時の古いプログラミング言語を扱える人材が高齢化し、すでに退職しているケースが多いことが挙げられます。システムの設計書・仕様書が残っていなかったり、時間を経て複雑なカスタマイズが加えられていたりして、システムを扱える人材がごくわずかということも少なくありません。

このレガシーシステムの存在により、新しいシステムや人材への投資が阻害されてしまいます。

現場からの抵抗・反発

既存の業務の見直しを行う負担感から現場の抵抗を生み、DX実行に遅れが出ることもあります。

こうした現場の抵抗感に対しては、業務のあり方はもちろん、ビジネスモデルや社風から変革していく必要があります。全社的な取り組みになることから、経営層が積極的に動いていくことが求められます。外部の企業や現場の社員・システム部門に任せきりにすることは控えた方がいいでしょう。

「2025年の崖」の要因となるユーザー企業・ベンダー企業の課題

2025年の崖の要因となる課題について、ユーザー企業とベンダー企業の関係性から考えてみましょう。

ユーザー企業とベンダー企業の低位安定した関係性

DXレポートでは、ユーザー企業とベンダー企業の関係性に課題があると指摘されています。

ユーザー企業はDXのためのシステムを自社で開発できないために、ベンダー企業に委託するケースが増えています。しかし、ユーザー企業が必要なシステム要件を理解しないままに、丸投げして発注する事例があると述べています。

できあがったシステムがユーザー企業の求めるものとは異なっていたことから、納期遅延や費用面でのトラブルが多発しています。訴訟問題に発展するケースも増えてきました。

DXレポートではこのような現状の関係性を「低位安定」と名付けました。ユーザー企業・ベンダー企業の関係はDX推進にとって良いものとは言えず、2025年の崖の要因とも言われています。

次項からは、低位安定の原因となるユーザー企業・ベンダー企業のそれぞれの事情や課題について解説していきます。

ユーザー企業の抱える課題

ここでのユーザー企業とは、消費者に対して事業を展開している企業を指します。ユーザー企業はDXにかかる費用をコストと考えており、削減したいものと認識している傾向があります。また、ユーザー企業がDXを推進する課題として、以下の点も挙げられます。

・ベンダー企業にDXを丸投げし、自社の対応能力が育たない

・開発後の保守や運用などを自社では対応できず、システムがブラックボックス化する

・経営のアジリティ(速さ)が低下する

・アジリティ低下により、顧客への価値提供も遅れる

ベンダー企業の抱える課題

ベンダー企業はDXで求められているシステムを提供する企業を指します。ベンダー企業の特徴は、労働量に応じた価格設定することで、低リスクな経営を行うことです。しかしユーザー企業のコスト削減などを理由に、利益水準が低くなる傾向があります。さらに、以下の要因により、企業としての能力を発揮できない悪循環に陥ることが問題視されています。

・多重下請け構造となりやすい

・低利益となり、新たな技術への投資もできない

・投資ができないことから、企業としての能力が育ちにくい

・これらの点から、ユーザー企業に有効な提案をすることが難しくなっていく

なぜ「2025年」が危機なのか?

2025年に危機が訪れる理由やその背景について、2つのポイントから解説します。

既存のシステムの6割が21年以上経過している

事業を行う活動の中核となるシステムである「基幹システム」は、21年以上稼働しているシステムが6割にのぼると言われています。基幹システムは勤怠管理や会計、生産・販売管理など、企業にとって欠かせない役割を担います。

古いシステムのメンテナンスを維持していくには、多くの予算が必要です。2025年には、IT関連の予算の9割以上が基幹システムのために使われるという予測もあるほどです。

ITの人材が不足している

IT人材の需要が高まり、今後はますます人材不足が拡大すると考えられています。2025年には、36万~43万人のIT人材が不足すると予測されています。

また、IT人材は「従来型IT人材」と「先端IT人材」に分けられます。従来型IT人材は、従来のシステムの開発や運用を行う人材です。それに対して先端IT人材とは、AIやIoT (Internet of Things)といった新しい技術を使い、価値を提供できる人材を指します。今後は先端IT人材の需要が伸びていくでしょう。

基幹システムのサポート終了の発表がされている

日本の多くの企業は、ドイツの企業である「SAP」の基幹システムを使っています。しかし、SAPの提供するシステム「ECC」は2025年~2027年の間にサポートを終了する予定です。

ECCと代わる新しいシステム「S/4HANA」に移行することが求められています。しかし、古い基幹システムであるECCからの移行の対応ができる人材は限られているでしょう。

SAP社に限らず、古い基幹システムの多くの場合でこのような移行が求められていくと予想されます。

DX推進指標に対する国内企業の現状

DXレポートが発表されてから、多くの企業はDX推進を加速させるための取り組みを行なっています。

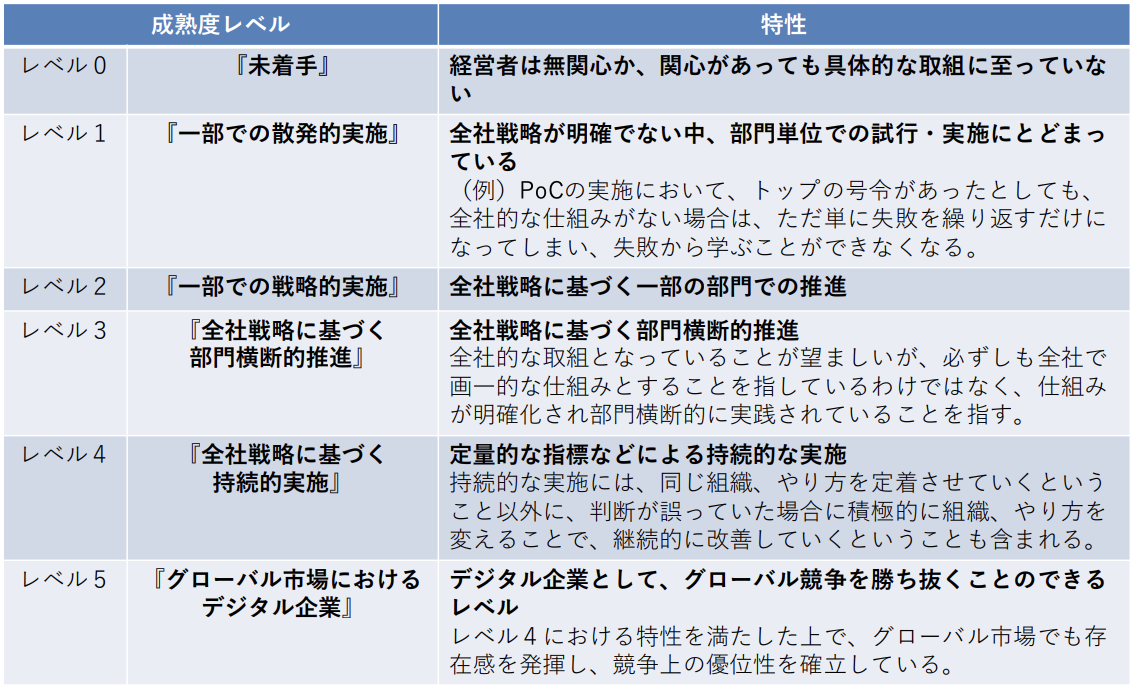

各企業がDXをどの程度進めているかという指標として「DX推進指標」があります。DX推進指標では、DXの成熟度を以下のレベル0〜5の段階別に定義しています。

出典:成熟度レベルの基本的な考え方

「DX 推進指標」とそのガイダンス|経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf

DX推進指標は各企業が自己診断としてDXの推進レベルをチェックするものです。この指標を元に、DX推進を行う中立的な組織からベンチマーキングをしてもらいます。他社との差を把握し、次の取り組みを決定するといった使い方が可能です。

経済産業省は企業へのサポートに加え、市場環境の整備も実施しています。具体的には「DX認定制度」の策定です。DXに関する優良な取り組みを行う企業であることを認定する制度で、認定のために設けられた基準である「デジタルガバナンス・コード」を使用します。

デジタルガバナンス・コードは「ビジョン・ビジネスモデル」「戦略」「成果と重要な成果指標」「ガバナンスシステム」の4つで構成されています。DX推進のためには、これらの要素に加え経営者とステークホルダーの対話・協力が必要とも説明しています。

しかし、DXをうまく推進できる企業ばかりではありません。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、前述したDX推進指標は伸びていないことがわかります。全企業での平均目標値は3.05であるのに対し、全指標の平均現在値は1.45に止まっています。

なお、全企業のうちDX推進の度合いが上位5%にあたる企業では、平均現在値が3.40と比較的高い水準にあると発表されました。DXに対しての意識が高い企業とそうでない企業では、大きな格差が生まれていることがわかるデータです。

DXレポートで生まれた誤解とは

DXレポートを本来の意味とは異なる捉え方をした企業も存在します。DX実行における最終的な目的として、デジタル技術による変革を元に、競争上の優位性を確率することが挙げられます。しかし、前項で紹介した内容を踏まえて「現時点で競争優位性が確保できていれば、これ以上の取り組みは不要」と考える企業が出てきました。

その後のDXレポート2(2020年12月)では、本来伝えたかったメッセージとは異なることを説明しました。これ以上のDX は不要であるという受け止め方が、誤って広がってしまったことに触れています。

DXの取り組みを阻んでいる3つのジレンマとは

DXレポート2.1(2021年8月)で紹介された「3つのジレンマ」について解説します。

危機感のジレンマ

システムのユーザー企業は、本来であれば業績が好調な時にDX実行のための投資をすることが望ましいでしょう。しかし、中には好調な時に危機感を持てない企業も存在します。このような企業が課題を認識した時には、すでにDXへ投資することが難しい状況に陥っています。

人材育成のジレンマ

常に進化するデジタル技術ですが、IT人材の育成がそのスピードに追いつかないことがあります。社員がある技術を習得した時には、すでにその技術が陳腐化していることもあるでしょう。そのような観点から、企業は常に人材育成に課題を抱えることになります。

ビジネスのジレンマ

ベンダー企業のジレンマとして、ユーザー企業のDX推進によって自社の売上が減少する可能性があることが挙げられます。ユーザー企業が自走できる状態になれば、ベンダー企業の伴走支援は不要になり、売上は少なくなるでしょう。DX支援をすればするほどベンダー企業が不要とされるというジレンマが存在します。

デジタル産業の目指すべき姿とは

DXレポート2.1で定義されているデジタル産業の目指すべき姿について解説します。

デジタル社会の目指すべき姿

DXレポートでは、デジタル技術を用い、ビジネスにおける問題をスピーディーに解決することが理想的としています。また、競争力の高い企業が生まれることで、世界の持続的な発展に貢献する価値の創出ができる社会となることが望ましいと説明しています。

デジタル産業の目指すべき姿

デジタル社会を実現するためには、デジタル産業の存在が欠かせません。デジタル産業は、インターネットによりサービスを世界規模で拡大し、環境の変化に応じたアップデートを続けることが理想的です。さらに、データや技術の活用により、新しいビジネスモデルを実現することも望ましいと説明しています。

DXの実現のために企業がこれから取り組むべき対策とは

ここでは、DX実行のための具体策を解説します。

DXを成功させるポイントは、以下の記事でも解説しています。

「DX推進の成功するポイントとは?推進するメリット・課題についても解説」

オンラインによる業務環境の整備

新型コロナウイルスや災害など、テレワークが必要となる事態は今後も起きうると考えられます。そのような事態に備え、オンラインで勤務できる環境を整えることが大切です。オンライン会議をはじめ、業務に必要なオンラインツールを導入しておきます。

業務活動のデジタル化

企業におけるDX実現には、日常の業務プロセスをデジタル化することが欠かせません。業務プロセスを見直して、必要なシステムの導入を検討しましょう。電子押印システムや、営業をサポートするSFAツールなど、その方法はさまざまです。通信環境があれば場所を選ばずに使えるクラウドサービスを使用してもいいでしょう。

デジタル技術による従業員管理

従業員が心身の健康を保つための取り組みにもDXは有効です。健康状態を計測できるウェアラブル端末を従業員に装着してもらうことにより、屋外で働く社員の熱中症を予防している実例があります。また、従業員満足度の調査を定期的に行うツールの導入により、心理的なコンディションなどを把握するといった使い方もあります。

ECサイトを活用した顧客獲得

販売部門においてもDXを実行しましょう。ECサイトを構築して商品を販売することで、実店舗に足を運べない顧客にもアプローチできます。さらに、顧客の傾向やアクセス数・購入率などの数値をチェックすることで、マーケティングにも活かすことが可能です。

デジタル化した業務の共有

システムがレガシー化してしまう要因として、時間の経過とともにシステムについて把握している人材が減ってしまうことが挙げられます。それを防ぐためには、DXで取り入れたシステムに関する情報を意識的に関係者に共有しておくことが有効です。情報は担当部門内だけではなく、経営層や情報システム部門にも伝えておきます。

使用していないシステムの廃棄

現在積極的に使われていないシステムには、コストをかける必要がないケースがあります。そのようなシステムは廃棄し、新たなシステムや分野に費用を投資していきましょう。

マイクロサービスを活用したシステム開発

マイクロサービスとは「複数の小さなサービスを組み合わせることで、大きなアプリケーションを構成するシステム開発の技法」のことです。障害が起きた時の影響が広がるのを防止したり、必要な機能を選んで利用できたりするメリットがあります。DXレポートでも、システム開発に取り入れるべき要素としてマイクロサービスを紹介しています。

まとめ

DXにおいては、経済産業省が考えるレベルでの取り組みがなかなか進んでいないのが現状です。日々変化していく社会の中で企業の競争力を保つには、DX実行への意識が欠かせません。具体的な対策を早い段階で検討し、リソースを投入していくことが重要です。レガシーシステムのリプレイスや、新たな開発においては外部のリソースを活用することも念頭に置いて進めていきましょう。

戻る

戻る